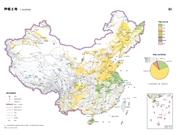

本次普查对象为全国陆地国土范围(未含香港、澳门特别行政区和台湾地区)内的地表自然和人文地理要素。普查内容:一是自然地理要素的基本情况,包括地形地貌、植被覆盖、水域、荒漠与裸露地等的类别、位置、范围、面积等地理信息及其空间分布状况;二是人文地理要素的基本情况,包括与人类活动密切相关的铁路与道路、居民地与设施、地理单元等的类别、位置、范围、面积等地理信息及其空间分布现状。

本次普查采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准,利用优于1米分辨率的遥感影像,收集整合多行业专题数据,通过“室内分析判读、野外实地调查”等方法,按照“所见即所得”的数据采集原则,首次获取了多要素、全覆盖的全国地理国情数据,并以2015年6月30日为标准时点,以我国资源三号高分辨率测绘卫星影像为主要数据源,对普查数据进行了时点核准,如实表达了地理国情要素在标准时点的现实状况。本次普查按照“两级检查、一级验收、过程抽查、验后复核”的质量控制体系,实现了质量控制对普查承担单位、普查区域、普查工序和普查成果的全覆盖,数据质量符合预期目标。

与人类活动密切相关的铁路与道路、居民地与设施、地理单元等的类别、位置、范围、面积等地理信息及其空间分布现状。[更多]

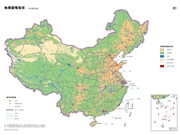

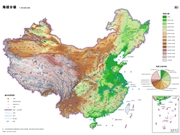

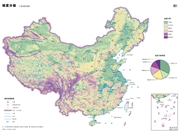

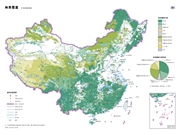

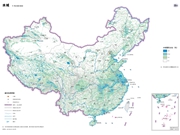

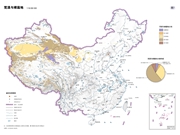

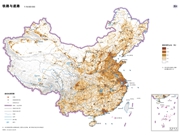

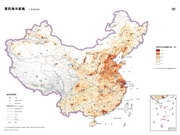

我国地理国情现状见下图。

(一)自然地理要素空间分布情况

从地区[1]分布看,按面积统计,植被覆盖、荒漠与裸露地、水域等自然地理要素的72.39%分布在西部地区,10.42%分布在中部地区,8.83%分布在东部地区,8.36%分布在东北地区。

从海拔[2]分布看,按面积统计,自然地理要素的42.08%分布在低海拔区域(1000米以下),33.93%分布在中海拔区域(1000(含)~3500米),17.19%分布在高海拔区域(3500(含)~5000米),6.80%分布在极高海拔区域(5000(含)米以上)。

从坡度[3]分级看,按面积统计,自然地理要素的31.51%分布在坡度2°以下区域,12.62%分布在2°(含)~5°区域,35.51%分布在5°(含)~25°区域,12.49%分布在25°(含)~35°区域,7.87%分布在35°(含)以上区域。

从地貌类型看,按面积统计,自然地理要素的25.57%分布在平原,9.14%分布在台地,20.65%分布在丘陵,44.64%分布在山地。

(二)人文地理要素空间分布情况

从地区分布看,按面积统计,居民地与设施、铁路与道路等人文地理要素的35.45%分布在东部地区,32.61%分布在西部地区,23.56%分布在中部地区,8.38%分布在东北地区。

从海拔分布看,按面积统计,人文地理要素的80.89%分布在低海拔区域(1000米以下),18.13%分布在中海拔区域(1000(含)~3500米),0.95%分布在高海拔区域(3500(含)~5000米),0.03%分布在极高海拔区域(5000(含)米以上)。

从坡度分级看,按面积统计,人文地理要素的62.32%分布在坡度2°以下区域,12.96%分布在2°(含)~5°区域,21.85%分布在5°(含)~25°区域,2.20%分布在25°(含)~35°区域,0.67%分布在35°(含)以上区域。

从地貌类型看,按面积统计,人文地理要素的57.32%分布在平原,15.13%分布在台地,12.83%分布在丘陵,14.72%分布在山地。

[1]东部、中部、西部及东北地区的划分源自《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》《国务院发布关于西部大开发若干政策措施的实施意见》等文件。

[2]海拔分级基于10米分辨率数字高程模型计算。

[3]坡度分级基于10米分辨率数字高程模型计算。